【谈文绎史】

早春的一天,北京西山的残雪尚未消融,一户贫寒的院落里,年近50的曹雪芹正俯身案前,将削得细匀的竹条弯成弧线,再用糨糊把素绢轻轻糊在骨架上。不久,这只绘着“瘦燕”的风筝乘风而起,载着他对友人的牵挂,也藏着他晚年“以艺济人”的心意。

曹雪芹留给世人的,不仅有“满纸荒唐言”的《红楼梦》,还有一部险些失传的风筝技艺专著《南鹞北鸢考工志》。这两部作品看似无关,却以“风筝”为纽带,串联起他对传统手艺倾注的心血,以及对清代文人生活美学的独特感悟。

谈及曹雪芹与风筝,绕不开《考工志》的传奇经历。这部书稿是曹雪芹晚年为帮助好友于叔度而作——据吴恩裕先生1943年发现的抄本记载,于叔度因家道中落而贫病交加,曹雪芹见他擅长绘画却无以为生,便提议“为风筝谱,使有所业”,手把手教他扎糊风筝的技艺,还写下《考工志》,记录技法,助其谋生。这部书稿在清代后便湮没无闻,直到20世纪40年代,才由藏家献出抄本,经吴恩裕、周汝昌等学者考证,确认是曹雪芹遗作,填补了清代风筝技艺文献的重要空白。

谈起古代流传下来讲风筝的书籍,人们以往常提及宋代的《宣和风筝谱》。它以风筝画面内容分类,对于如何制作风筝,则付诸阙如。《考工志》则按照骨架结构和扎糊方法,共介绍了43种风筝,而且每一种风筝都有具体的彩绘图、骨架图等,即便是完全没有基础的人,也能根据提示来制作风筝。

曹雪芹还把南方的软翅风筝与北京的硬翅风筝进行分类,将具体的制作方法用通俗的文字写出来。据说,同时代的名士董邦达读完书稿后大加赞赏,并亲自为书稿作序。

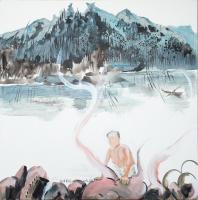

曹雪芹制作的风筝有极高的艺术性。在众多图案造型中,曹雪芹独爱燕子造型,并创制出“扎燕风筝”。《考工志》有云:“古之人以燕为喜之征,春之象,故必以意匠为之,实以拟乎人也。须使其眉目中角,均呈喜相。”曹雪芹的“扎燕风筝”运用传统的绘画、晕染、上色等方法,体现了传统文人的审美趣味。

曹雪芹还将风筝制作成蝴蝶、蝙蝠等动物的样子,借此表达吉祥、福禄之意。在色彩上,曹雪芹常用红、黄、绿等艳丽之色,将风筝与春天的大地、天空融为一体,贴合草长莺飞、万物回春的景象。他还从民间神话、戏曲、典故中提炼风筝的形象。比如“雀屏中选”,就出自历史典故“窦毅择婿”。相传在隋朝末期,北周大将窦毅在为自己的女儿择婿时,想到一个非常独特的方式,即在门屏上画两只孔雀,求婚的人如果能射中孔雀的眼睛,就把女儿许配给他。求婚者虽然有数十名之多,但只有后来做了唐高祖的李渊用两支箭射中了孔雀的两只眼睛,最终与窦毅的女儿结为姻缘。曹雪芹据此制作出的风筝上画有孔雀、牡丹、白头翁等,借助孔雀的美丽高贵、牡丹的雍容大度、白头翁的白头偕老来点出这一故事,让历史典故与风筝艺术完美地结合起来。

清代北方的风筝流派繁多,宫廷风筝以“华丽繁复”见长,如故宫藏的“龙形风筝”,缀满珍珠宝石,民间风筝则以“质朴鲜活”为特色,如杨柳青年画风格的“胖娃娃风筝”。而曹雪芹的风筝,独辟蹊径地走出了文人化的道路。曹雪芹的风筝绘画,完全是“文人画”的风格。他不喜欢民间风筝的浓艳色彩,而是偏爱“浅绛色”“水墨色”。

在曹雪芹眼中,放风筝不是“玩物”,而是“寄情”的方式。他在《考工志》中写“放鸢之法,在‘放’与‘收’之间”:风大时“缓收线,使鸢稳飞”,风小时“轻拉线,使鸢高腾”。他还创造了“联鸢”的玩法:将两只风筝用细线相连,放飞时“双鸢齐飞,如友相伴”。而《红楼梦》中,黛玉放风筝时剪断风筝线,说把“病根儿都放了去”,正是这种“以鸢寄情”的延伸:风筝线的“断”,既是对疾病的诅咒,也是对自由的渴望。

如果说《考工志》是曹雪芹风筝技艺的“实践录”,那么《红楼梦》就是风筝意象的文学化表达。全书两次集中写风筝的情节,每一次都与人物的命运紧密相连,堪称“草蛇灰线,伏脉千里”。

第二十二回的风筝灯谜蕴含命运谶语。元宵佳节,贾政命众人制灯谜,其中探春的灯谜是“阶下儿童仰面时,清明妆点最堪宜。游丝一断浑无力,莫向东风怨别离”,谜底正是“风筝”。这则灯谜看似简单,却藏着探春的命运:“游丝一断”暗指她日后远嫁他乡,“莫向东风怨别离”,则预示她无法挣脱家族的安排,只能接受“骨肉分离”的结局。而曹雪芹特意让探春制这则灯谜,正是用风筝的“漂泊无依”,隐喻她“才自清明志自高,生于末世运偏消”的悲剧。

第七十回的放风筝是《红楼梦》中最经典的“风筝场景”。暮春时节,宝玉、黛玉、宝钗等人在大观园放风筝。宝钗放的是“七个大雁的风筝”,大雁象征“合群”,暗合她“随分从时”的性格;而宝玉的“大鱼风筝”被别人拿走了,他也不怎么介意——这恰是他“不执着于外物”的性情写照。最耐人寻味的是黛玉的反应:她见风筝飞走,笑道,“这一放虽有趣,只是不忍”,既似释然,又藏着无奈。

曹雪芹的风筝,不仅是技艺与文学的结合,更承载了清代文人的精神世界。在清代,放风筝从“儿童游戏”升格为“文人雅事”,与品茗、赏画、作诗并列,成为文人寄托情感、安放心灵的方式。而曹雪芹的风筝,正是这种雅事的体现。

(作者:于德峰,系鞍山师范学院美术学院副教授)